第三章 死と生と

回復への兆し

五月の中頃から私の体重は目立って減りはじめていた。そしてこの頃では、ベッドの乗り降りにも息苦しさを感じるようになり、全ての動作が緩慢になってきていた。

高尾寮にいた頃は四十八キロ程あった体重も、一週一度の測定では四十二キロを割る程になってしまった。食欲は全くなくなり、寝返りにも息が弾む。

前まではX線室まで歩いて行けたのに、今はストレッチャーのお世話にならねばならなくなったのである。

「――さん御覧なさい。ほら、貴方の心臓がこんなにはっきり見えますよ」

真暗なX線透視室で、私の気胸の状態を透視板越しに見ていた大澤医師が弾んだ声で言った。私は透視台の上から首を曲げられるだけ曲げて、自分の胸を覗き込む。

青く映し出された私の胸の下部から中程までがやっと伺えたが、そこに確かに私の心臓がピクピクと動いている。私の両肺は気胸療法のためにすっかり上の方に押し上げられ、心臓が胸部の空間の中に宙ブラリンに浮かんでいたのだった。

長い間の気胸療法により肋膜が肥厚(ひこう)し、さらに空気の注入で胸郭内の圧が高まる。

そんなことの積み重ねが、私の押し上げられた両肺をさらに極端に押し潰している。

私は、呼吸の苦しいのを医師に黙っていた。肺が縮めば縮む程に、おぞましい病巣は押さえつけられ、菌の増殖に必要な酸素の補給が絶たれ、白血球をはじめとした私の身体の中にある戦闘部隊は、結核菌を取り殺すための難しい戦いを、さらに有利に導いてくれる筈だ。極めて危険な素人判断だったかもしれないが、その時の私はそう深く信じ込んでいた。

この時私の両肺は、肋膜内の強い陽圧で、本来の大きさの二分の一程に縮みこんでしまっていたのである。一度など、気胸療法のための針を肋膜内に刺し込んだ途端、パンパンになっている肋膜内の空気が気胸器具内を逆に吹き上げ、灌注(かんちゅう)気管支を圧押(へしお)り、赤く染めた消毒の水を噴き出させて、診察用ベッドの白いシーツを赤く染めてしまったこともあった。

こんな状態だったが、幸い肋膜が破れることもなく、また胸郭内にも水はたまらず、菌の増殖も抑えられていた。そのためにガフキー号数(喀痰中の結核菌数)はマイナスとなり、培養検査もマイナスになってきた。赤沈は一時間値五ミリ以下、二時間値も十ミリ前後で、数字の上では治療効果は目覚しく上がっている。しかし、それに反比例して息苦しさはひどくなってきていた。

たまたまの院長回診で、ベッドから体を起こすことにも息苦しくしている私を見て、院長は大澤医師を強く注意した。私も呼吸の苦しさをついに白状した。

この院長回診というのは二カ月に一度ぐらい行なわれていた。大学病院の教授回診程には堅苦しくはないが、病棟の医師たちや婦長を従えて柴田正名院長自ら聴診器を取り、主治医の報告を聞き、カルテを見ながらそれぞれに指示を与えるのである。

院長は私のX線写真を見て、余りにも肺が縮みこんでしまっているのに驚いたらしい。戦争帰りの新米外科医、大澤医師の無謀な気胸療法によって、私の胸郭の頑固な空洞は完全に押し潰されていたのである。内科出身の院長には全く考えられない程の無茶苦茶な気胸療法であった。

この院長回診以後は、気胸施術も隔週以上の時間を置き、マイナス一から二程度の陰圧を維持する程度の施術に変わった。縮みこんでいた肺も次第に伸びてきて、私の息苦しさは急速になくなり、食欲も回復して体重も目立って増えてきた。

幸い、肺は伸びても一旦縮んだ病巣部分は殆ど広がらず、病巣も新しかったのだろう、X線でもよく注意しなければ判別できぬ程に、カベルネは確実に潰されていた。

培養マイナスの値は高くなり、首の腫瘍も薄紙を剥ぐように治癒していった。テーベ三期の私に約束されていた確実な死への道は、大澤医師の極端な気胸治療法によって軽快退院の方向へと変わっていったのである。

私の生は、慶應大学病院の笹本教授、保生園の足立先生、そして新米医師の大澤医師のおかげである。

保生園の住人となって二回目の夏を送り、再び秋を迎える頃、私は外科的処置をすっかり終え、八カ月ぶりで古巣の高尾寮五号室に戻ってきた。

短い期間だったが、一生の友人になったかも知れない小池君をはじめ、丸山さん、二宮さんを送り、悲しい思い出の隅田寮だった。

高尾寮での秋

病室の窓の外、本館の先の一面に打ち続く黄金色の畠の向うに、東から西に一筋の鉄路が伸びている。東村山駅から分かれて貯水池まで続く西武電車の単線の鉄路である。

太平洋戦争の激化とともに同線は廃止となり、全く雑草の中、ひっそりと眠っていた。その列車がこの頃から運転を始めたらしく、ちょうど私が高尾寮へ戻ってきた時、その一輌が黄金の波の中を掻き分けるように、慎しく貯水池の方へ走り去って行った。

保生園の秋は、集会所脇の一抱えもある木犀(もくせい)の花の香りに始まる。

たわわに伸びた、全ての枝という枝に金色の花を一杯につけて、思いっきり甘い香りを四方に漂わせている。風の向きによっては、七、八十メートルも離れている吾々の病室へもその香りは届く。私は春に香る沈丁花(じんちょうげ)のくどいような甘酸っぱさより、木犀の爽やかな香はしい甘い香りが好きだ。

去年の秋、病室で初めてその香りに接した時、それがどこからくるのかわからなかったが、今私はその木の傍らで、散り落ちてもまだ香りを一杯に持っている花々を手で掬(すく)い、この香りを思いっきり吸い込む。

ひょっとすると自分は生きられるのかもしれない。

淡いながらこんな希望を持てるようになってきて、私はこの秋の一時(ひととき)を染々(しみじみ)と味わった。

木犀に続いて、保生園の秋の花はコスモスである。

芭蕉はねむの花を西施(せいし)に譬(たと)えたが、呉越の昔の西施は、このコスモスにも相応(ふさわ)しい。

どの病室の窓の辺りにもコスモスは一面に茂り、白い淡いピンク、赤い花びらを秋の空に向かって一杯に開いている。

胸を病む清楚な乙女が、放心したように秋風の戦(つよ)ぎの中に佇(たたず)んでいる。そんな風情がこの花にはある。

私が再び高尾寮五号室に戻った時、私と入れ違いに退院間近の浅田さんが外気舎に移り、私がその後の窓際のベッドを使うことになった。

廊下側のベッドの橋本さんは相変わらずの病状なのか、寝たきりの姿で私を迎えてくれた。

私の隅田寮から高尾寮への移動は、病院全体の患者移動の先触れであった。自前のボイラー設置で化膿の症状がなくなったことに自信をつけた病院側は、ますます外科に力を注ぐことになり、外科手術待機の病棟だった相模寮を長良寮と同じ外科病棟とし、女子寮の隅田寮を外科手術待機とアフターケアの病棟にすることになった。

そのため、隅田寮の女子の内科患者は、それまで閉鎖されていた高尾寮別館に移ることになり、外科処置のなくなった私がまず高尾寮に戻されたのである。

こうした方針から、高尾寮の元気な患者は外気小屋に転出し、空いたベッドには一般入院者の他、周辺のサナトリュームから手術の予定者が入ってきて、昭和二十二年の秋から翌年の二月頃までは、廊下を行き交うストレッチャーや看護婦たちの慌しい動きが、病院全体に大きな活気を与えていた。

五号室も、二ベッド増えて八人部屋は満床である。窓際の私の隣に木村君、その先に石田君と、ともに十八、十七歳の同年齢の青年がおり、さらに廊下際には鈴木正男さんという三十歳ぐらいの所沢の薬屋さんがいる。

私の向かいの窓側に花ちゃん、その隣は背のひょろりと高く、どこか太宰治の風貌がある法政大仏文科学生の中里さん。その隣は板屋さんで、十九歳の彼の実家は浴場経営だという。その隣、廊下側に時計屋の橋本さんが寝ている。

中里氏は手術を終え、外科の長良寮から移ってきたのだが、入院の時期は私と余り変わらない。病室では私も古参組になってきた。

療養所という生活

昭和二十二年は、日本中が水泳の話で沸き返っていた。その夏に日大の古橋廣之進が四〇〇メートル自由形で世界記録を出していた。

当時は未だラヂオを病室に持ち込んでいるものは少なく、吾々はこの放送を聞くため、コウセキラヂオの製作に夢中になったのである。

ラヂオ部品のバリコンと小さな抵抗器、それに鉱石を用意して、エナメル線を巻きつけてコイルを作る。配線は単純で、呼鈴線をアンテナにしてレシーバーで音を再生させるのである。

これは作業も簡単で、費用もレシーバーに少し予算を出す程度なので、全病室に爆発的に広がっていった。

このコウセキラヂオは、患者たちの毎日の無聯(むれん)を随分と慰めてくれたのである。

「――さん、なにを興奮して話しているんですか」

年も押しつまったある日の夜、夕食が済んで消燈までの所在ない時間を、同室の木村君と声高に話している私のベッドの傍らに、洗面器を小脇に抱えて一条正美さんが立っていた。

彼は二号室の住人で、もと東京外語ロシア語科の学生である。学生時代からの共産党員で、病院は勿論、東村山地区共産党の象徴的存在である。年齢は三十歳を少し超えたばかり、痩せて、青白い彫りの深い顔の広い額いに漆黒の髪がたれさがり、それを片手で払うようにして私に笑いかけている。

「一条さんは、もう寝る準備ですか̶今、古橋の記録はたいしたものだと、話していたところですよ」

一条氏は興奮すると少し吃る癖がある。

「そう、せ、せけんは大袈裟に騒ぎすぎます」

彼は話に乗ってきた。

「日本人の全てがそういう力を持てない現状で、独り古橋が大きな記録を立てたからといって、国を挙げてのお祭り騒ぎは大人気ない。こうしたことに目をそらすことなく、一人一人が古橋に近い力を持てるような社会を作っていかなければ」

と真面目な顔で私たちに言う。

吾々が素直に喜んでいる中に突然に入ってきて、こんなことを他の人が言えば、全く座は白けてしまうのだろうが、不思議と一条さんにはそれがない。人徳というのだろうか。世間の嫌らしさや駆け引きを知らず、純粋で一本気で、ロシアの解放作家レールモントフの研究者である彼は、病院では医者も一目置く存在なのである。

一条さんは入院してもう七年程になるという、病棟では数少ない戦前派である。

この病院には一条さんのような長期療養者が何人かいるが、私は彼等がどのように入院費を賄っているのか不思議だった。

殺人的インフレの時代で、入院料も半年に一度は改訂されて、それも倍額以上の値上げである。私のような学生や中小の自営業者とその家族には、当時加入すべき保険はなく、入院費用は全て自費負担が常識だった。長期入院が必要な療養所などでは、家族の経済負担は深刻なものだった。

しかし一条さんをはじめ長期療養者たちが、その点、少しもこだわらず悠々としている。私は、フジヤマの飛魚、古橋の話を終えたところで一条さんにその訳を尋ねてみることにした。

一条さんによると、結核などによる長期入院の場合、自分の居住している地区の民生委員に医療券の申請をし、その交付を受けて事務手続きを行なえばよいとのこと。

さらに身寄りがないものは、生活扶助で月々の小遣いも支給されるという。たまたま私の父が地区の民生委員をやっていたので、このことを早速家に連絡し、その手続きをとることにした。

一条さんのいる二号室には、こうした医療扶助、生活扶助の長期患者が何人かいる。

しんちゃんと呼ばれている二枚目を自称する白面の青年は、羽左ヱ門の切られの与三の科白が得意で、自らテンプラ学生と公言して、学生服に日大の学帽をかぶり週三回は外出し、夜遅く帰ってくる。学校に行っている様子はまるでない。なにか闇のブローカーのようなことをしているらしい。

奥さんと離婚話の最中という鈴木さん。四十がらみの日本人離れのマスクを持つラヂオ屋さんで、患者たちは勿論、職員のラヂオや蓄音機の修理や組立を引き受けるので、ベッドの傍らには電気ゴテやラヂオ部品が積み上げてある。

三号室の富里さんも鈴木さんと同年輩らしいが、付添いの一七〇センチはある大女の奥さんを商品仕入係にして、東村山の農家から野菜を病院の患者や付添いに流している。

一条さんは、ロシアの詩人レールモントフの翻訳者として、岩波文庫その他に作品を発表し、その印税は彼の病院での生活の主要な財源になっているらしい。それらの人たちにとっては、療養は即ち生活であり、全く人生そのものなのである。

そして私も、こうした療養所の空気の中に少しずつ身を浸していく。

前列左から2番目が筆者

保友会

昭和二十三年正月。保生園二度目の新年をメリケン粉のダンゴで祝う。

年が明けても、前の年の暮れからの慌しさはまだ引き続いていた。高尾別館への隅田寮女子患者の引っ越しである。しかしそれも二月初め頃までにはどうにか終わり、病棟全体が落ち着いてきた頃、吾々のところにララ物資として衣類の寄贈があった。

衣類といってもアメリカ人の中古衣料で、それもピンからキリの品物。新品同様のズボンもあれば、全く古着屋さんでも引き取らないダブダブで着くずれた背広やオーバーもある。

これを公平にわけるのは難しい。生活扶助者を優先させるとか、寝たきり患者には服は不要だろうとか、種々と注文をつけるものがいる。吾々に言わせれば戦災者も一考してもらいたいところだが、何か他人の恩恵を受けることへの抵抗もあって、黙って成り行きを見ていた。

病棟から選出されている二名の患者委員が相談して、結局抽選と決まったようだ。

私には夏用の少々派手なズボン、外人並に長めだが、なんとか使えそうなのが回ってきた。

四月、小綬鶏(こじゅけい)は甲高くチョイトコイと鳴く。

この時期は病棟委員の改選期である。ここのところ培養マイナスが続き、気胸療法も順調な私に投票が集まった。高尾寮からのもう一人は二号室の小倉君。高千穂高商の学生で私より一年下である。彼の家は渋谷にある私の大学のすぐ近くにあり、通学の途次その家の前を通るので私もよく彼の家を知っていた。奇遇である。

病棟委員は高尾男子寮と高尾女子寮(別館)、東京ガスの平心寮、帝銀(三菱銀行)の武蔵寮、それに秩父寮、筑波寮、外科待機病棟になった隅田寮の七つの各病棟から二名が選出されている。長良寮、相模寮の外科病棟は隅田寮選出委員が代行する。

それでも七病棟から十四名の委員が半年交替ぐらいで自治会の運営にあずかる。主な仕事は、患者の希望、意見を役員会に伝えたり、回覧板の管理、会費の徴収、各病室持ち回りの病棟会議の座長等々、要するに雑用係である。

そしてこの病棟委員を選挙人として、自治会である保友会の委員長、書記、及び会計が投票で選ばれる。この人等は役員と称して保友会を代表して、病院当局との月一回の運営懇談会に参加、また日本患者同盟という結核療養者の全国組織を通じた他の病院の患者会との連絡、回覧の作成、委員会の招集などを行なう。

役員は体力のいる仕事なので、安静度五度以上、主に病棟委員を経験した外気舎患者か、内気患者でも患者運動に熱心な面倒見のいいものが選ばれる。

内科の患者たちの一日は、六時の検温で始まり、三回の食事があり、夜九時の看護婦の見廻りで終わる。その間は、ただベッドに仰むいて読書するか、終日(ひねもす)うつらうつらしている。そんな毎日の連続である。病状の差で多少の相違はあるが、全く退屈の積み重ねの中で只管(ひたすら)に時間を送り続けている。

右から3人目が筆者

こんな時、ちょっとした思いつきでも、それが刺激になって寮中が興奮する。

私の病棟委員の時、たまたま画学生が探ねてきた。アルバイトに患者の似顔絵を書かせてくれという。一人五十円というのを、高尾寮の全員分を注文するからと言って半額に負けさせた。高尾女子寮の委員とも相談して乏しい寮費で支払い、高尾本館と別館の全員の似顔絵を書かせることにした。重症者や女子患者の中には渋るもの、拒否する者もいたが、兎に角説得した。画学生は、三日程通って全員を書き上げた。

プロである。絵具を使い、流石によく特徴を捉えて描いてある。私はこれに病室番号と名前、年齢は各々自由とし、一言ずつメッセージを書かせて、これを全病室に回覧させた。

それまで、高尾寮と高尾女子寮は委員を除いて殆ど交流がない。まして寝たきりの患者たちにとって隣は何をする人ぞ、である。似顔絵も漫画で暗いイメージはなく、暫くは病棟中がお互いの存在を想像し合い、浮き浮きした空気に包まれた。企画は大当たりで、私は名病棟委員の評判を得た。これも、以前に女子寮である隅田寮にいたため女子患者たちとは顔見知りで、交渉はお手のものだったからである。

筑波寮の委員は松岡氏という、池袋にある老舗の蒲鉾屋の二枚目若旦那である。彼の美人の妹さんが、五月に花柳流舞踊を披露しに、師匠、一門とともに慰問に来てくれた。集会所には動ける患者は勿論、看護婦、付添いの他、院長や医局、薬局の人までやってきて満員盛況の大成功だった。

このことが刺激になったのだろう。秩父寮、筑波寮の委員から保友会の重点を、今までのような政治路線から、もっと文化路線の方へ置くべきだとの意見が出た。そして秋の文化祭に、患者たちによる演劇上演を計画しようという案が委員会に提案された。

吾々高尾寮の委員はこれに反対した。全患者から徴集される零細な会費と、病院からの補助金で運営されている今の保友会の現状で、演劇の自主上演は無理なことであるし、また、急務となっている患者の生活防衛上の予算ですら足りない現状なのだ。

しかし彼等は、サークル活動としてこの計画を練りはじめた。左翼の一条氏に指導される吾々高尾のグループと、比較的有産階級が多い秩父、相模のグループとでは、些か自治会に対する認識が違っているようだ。

演劇上演計画の中心は、保友会委員長を兼ねている大森氏という秩父寮選出の委員と、筑波寮の松岡氏、それに売店経営者の島さんである。島さんは日大芸術科出身で、ここの保生園での療養中に知り合った看護婦さんと結婚して、ここに売店を開いている。しかし商売は専ら奥さんに任せて、自らはベレー帽にマドロスパイプ姿で、芸術づいている患者たちの溜り場の中心人物になっている。

演劇上演は彼らを中心に、自治会である保友会とは関係なく進められることになった。吾々は殊(ことさら)更に無関心を装っていた。

板屋さんの恋

板屋さんはなかなか愉快な男である。

筒袖の絣(かすり)の着物に子供用の帯を締め、喉が悪いといっていつも白い布を首に巻いている。顔はどちらかというと色黒で、縮れた髪は五分刈である。二十歳前には見えない幼さを持っている。

天真爛漫、楽天的で憎めない人物なのだが、その彼が何のきっかけか、筑波寮の女子患者に好意を持つに至った。夏の夕べ、早々と済ませた食事のあと、彼はいそいそと筑波寮へと出かけて行く。

消燈後に行なわれるいつもの放談の一時(ひととき)、話題の中心は専ら彼のその恋愛に集中する。彼の語るところによると、彼女の名前は佐川諒子という。彼女の部屋は筑波寮の二人部屋で、相部屋の患者は三十歳をいくつか超した女学校の教師だそうである。

しかし、毎晩訪問の彼の話し相手は、専らその教師の方であるという。つまり彼の目的としている佐川さんは、彼には別に何の関心も示していないし、滅多に口も聞かないらしい。彼女のほうは、彼の毎夜の如き訪問の目的は女教師の方であると考えていたのではないか。

こんなことで消燈後の放談でも、彼はだんだん絶望的な溜息を吐くようになってきた。軟派文学のオーソリティーを自認する中里さんなどは、事細かに愛の獲得のテクニックを話して彼を唆(そそのか)すが、彼はすっかり消極的になっている。

それでも夕刻になると、生来の楽天家の彼は皆に励まされながら、意気揚々と出かけて行くのだが、やはり結果はいつも同じようだ。

そのうち、彼がやってくると彼女は部屋を出て行ってしまうという。彼は帰るわけにもいかず、女教師と話をして時間を潰して戻ってくる。そんな日がだんだんと多くなってきているようだ。別の情報では、彼女のほうは蒲鉾屋の若旦那の松岡氏と親しいらしい。つまり板屋君は完全に三枚目の役割を演じているのだが、本人はこのことには全く気がついていない。

私にとって見知らぬ女性だし、彼自身も吾々に話すことにより満足を感じている様子なので、私も気楽に無責任なことを言っては彼を嗾(けしか)ていた。

そんな日々の繰り返しのうちに夏も終わり、秋に入ると秩父、相模グループの新劇上演の話である。演目はゴーリキの「どん底」に決まった。大森委員長は持ち前の政治力を発揮し、バタ臭さに弱い病院事務長から応分の費用を獲得したらしく、いよいよ話も具体的になってきた。

演出は島氏、脚色は中里氏、プロデューサーは松岡氏で、主演は大森委員長、ヒロイン役は佐川諒子というニュースが伝わってきた。上演は十一月の文化の日を予定しているとのことである。

勿論、板屋氏も出演を申し込んだという。役はダッタン人とのこと。彼としては、意中の彼女と芝居が出来るのだという事実に喜びを感じ、芝居の経験がないことなど全く気にすることもなく、持前の好感の持てる厚かましさで、出演を獲得したのであろう。

ここまでくると彼を余りにも煽りすぎたかな、と些か後悔させられるが、夢中になっている彼に忠告しても聴くわけもないので、成り行きに任せることにした。

芝居の稽古は安静時間明けから夕食時までやっているらしく、彼は三時の検温を済ますと早々に病室を出て行く。

花ちゃんも大道具係として出かけて行く。演劇上演を自治会で行なうことに反対した私は徹底的に無関心を装ったが、もう一人の高尾寮委員の小倉君も出演するらしい。

暫く経ってから、安静明けに出かけて行く板屋氏の目が熱っぽく潤んでいるのを、時々感じるようになった。

何気なく保健室の彼のカルテを見たが、体温を示すグラフは正常を示している。声もかすれているようだが、体調は順調だと回診の時、主治医に告げている。芝居に出演していることは医師には隠しているらしい。何かの不吉を私は感じた。

上演の日も迫ってくると、安静時間後だけでなく、夕食後から消燈までの時間まで練習が続くようになり、彼は大部疲れてきているらしく見えた。

十一月三日の当日、集会所は見物人で一杯だった。集会所はもともと映画上映も可能な設備になっているので、暗幕で会場を暗くして、照明を使い、雰囲気を充分に盛り上げている。

舞台装置も凝っているし、役者の衣装もメーキャップもなかなかたいしたもので、演技力を別にすれば築地あたりの新劇舞台を見物している錯角を起こさせる。にわか役者とスタッフでもここまで出来るのかと、感心させられた。

私は初めて佐川諒子を舞台で見た。繊細な感じの、小柄な美人であった。

板屋氏も結構それらしくやっているが、何か元気がないように私の目には映った。

十二月の声を聞いて間もなく、板屋氏は熱発し、ベッドから起き上がれなくなった。連日、熱が八度から九度を示して、声も出なくなっていた。

家から母という人が付添いに来たが、秋口までのあの元気な明朗さは全くなくなり、氷嚢(ひょうのう)を額に乗せて、いつも目を閉じていて、たまにその目を開けても、吾々に微笑みかけるだけである。

芝居の練習の頃も恐らく微熱があったのに、平熱を装って看護婦の手前を取り繕っていたのではなかったか。喉頭結核の症状も伴い、芝居の練習はこれをさらに悪化させたようだ。

シューブ※は急速に彼の命に迫ってきたのである。彼は年の暮れに近づく頃、あれ程に夏の間通った筑波寮の個室に移っていた。

※ シューブ……肺結核の再発。

彼が死んだのは、年が明けて春にはまだ遠い一月の末であった。

吾々は彼の枕元に最期の別れを告げるべく訪れたが、穏やかな死顔はまるで微笑んでいるようにさえ見えた。

だが彼の最期の病室となった筑波寮の個室には彼女の姿はなかった。

彼の恋は結局、片思いでしかなかったのだろう。自分の中だけの思いに二十歳の青春の全てを懸け、そして慌しく燃え尽きて逝ってしまったのである。

病院でも彼の死は問題となり、患者演劇は禁止となった。

壮絶な戦死

同室の石田君は、蒲田に自宅のある工員で、年齢は十七歳である。週に一度は母親が面会にやってくる。

小柄で、性格は明るく快活で、白く滑らかな顔の肌は全く未だ少年というにふさわしい。私たちは彼を坊やと呼んだ。

石田君は入院時、既に胸に大きなカルベネを持っていたのである。私は偶然、保健室で彼のカルテに書かれた胸部のスケッチを見てしまった。

しかし石田の坊やは、自分の病状をよく知っていたのである。そして、そのことを快活に、まるで他人事のように話している。熱はないらしいが、そんな日常における生活の中の彼の明るさを、私はよく理解できなかった。

彼の表情にふと翳(かげ)りを見たのは、私が「今度の正月には小綬鶏を摑まえて雑煮を作ろう」と話した時のことだ。「僕はいないかも知れない」と呟いたのである。

私は一瞬、その意味が理解できなくてキョトンとしてしまった。

彼は何事にも猛烈な好奇心を示す。

殊に性の問題についてそれが特に強いようだ。

消燈後の討論会では彼がいつもそうした問題を提起する。性については吾々も殆ど無知なので、応えるのは専ら遊び人を自称する仏文出身の中里氏である。彼はちょうどその頃、秩父外気舎にいる中山という中年の女性と交際しているというのが、専らの噂であった。

話が少し具体的な機微に触れてくると、妻帯者の橋本さんの意見を求める。重症の橋本さんもこの時は多少の反応を示して、吾々の討論会に加わってくる。

板屋氏がまだ元気な頃は、さらに話題は尽きなかった。

その石田の坊やが、板屋氏が亡くなって間もなくの頃、小喀血を起こして喋ることも起き上がることも出来なくなってしまった。

しかし絶対安静ではあっても、その目はニコニコと明るく、いつまでも吾々に何かを語りかけているように輝いていた。

母という人は小柄で温厚な婦人だ。彼は長男で、弟が一人いるという。喀血を起こしてからは、付添いのために付添い部屋に泊まることが多くなった。

小喀血がしばしば繰り返されるようになり、彼は筑波寮の個室に移っていった。ストレッチャーに寝かされて病室を去る彼の、吾々に応える目は、明るくきらきらして、その口許は微笑を一杯に湛(たた)えていた。

一月(ひとつき)程して、彼が危篤になったとの報せを花ちゃんが吾々の部屋にもたらした。私は早速に筑波の個室に彼を見舞った。

痛々しく痩せてしまっていたが、目の輝きは失せてはいなかったし、口許の微笑みもなくなってはいなかった。

ちょうど大喀血の最中で、血の生臭い独特のにおいが部屋中に満ちていたが、その中で私を認めた彼は、いつもの人なつっこいニコニコした表情で、

「さようなら!」

と私に、はっきりと言った。

私は思わず彼の手をしっかりと握り締めて、

「がんばれよ!」

と声にならない声で彼に応えた。

そして病室を辞して一時間も経たないうちに、窒息を直接の死因として死んでいったのである。

私は今まで死を醜悪で、陰気で、おぞましく、やりきれない程の孤独なもので、恐怖に近い感情とともに考えてきた。しかし石田君の、あの生き生きとした目で、そして微笑みかけるようなその口許で「さようなら!」と、私に最期の別れを告げて死んでいった彼の死は、私に強い衝撃を与えずにはおかなかったのである。

戦争中、「天皇陛下万歳」と言って死んでいく兵士の話を、全く信じることが出来なかった私は今、石田君の死にざまを見て、それが全くのフィクションであるとは言ってしまえない何かを感じた。

壮烈な戦死。

彼の死はまさにこれであろう。

昭和二十四年早春、うすら寒い一日のことであった。

彼の死後間もなく、重症の橋本さんはちょうど空いた(ということは、そこの使用者が死んだということだが)高尾別館女子寮奥の個室に移っていき、中里さんは外気小舎に転室し、鈴木さんと木村君が退院した。板屋、石田両君は亡くなり、五号室のメンバーは私と花田君を残して、すっかり変わってしまった。

保友会文庫

保生園の春はやはり桜に代表される。

正門脇の見事な染井吉野は、職員宿舎のある丘の中腹あたりにも程よく配置されていて、鮮やかな開花期を迎える。

病棟が点在する山のあちこちにも、緑の松や芽生えはじめた楢(なら)や檪(くぬぎ)の林の中に、明るく美しく精一杯に咲いている桜の花を見出すことが出来る。

肌寒い日がまだ続くなと思っている間に、開放されたガラス窓ごしの風は、いつしか畠の上を吹き抜けていく南風に変わって、それまでの乾燥した日々は、雨を伴った曇日に少しずつその場所を譲る。冬の間、病室一杯に差し込んでいた陽射しもすっかり遠慮がちになり、窓際で侵入を躊躇しだす頃である。

桜の花の季節になると小綬鶏の鳴き声は一段と活発になり、鶯、尾長、百舌(もず)、など吾々の周りは、これらの小鳥たちの囀りに取り囲まれる。

生きているという実感がしみじみと湧いてくる日々である。

高尾五号室は、板屋、石田両君の転室もあって、窓側の私と花ちゃんの他は全部入れ変わった。

個室に行った橋本さんのあとには、酸素販売屋の息子の金子さん、板屋氏のあとに明大商学部の学生という片岡さん、私の隣、石田君のあとは、荻窪駅前通りで紳士服販売をやっている五十年配の東さん、その隣は手術を済ませて相模寮から下りてきた佐和さん、廊下際の退院した鈴木さんのあとは東大哲学科の滝原さん、そして秩父側外気舎に出て行った中里さんのあとは、暫く空きベッドのままであった。

安静度二度の滝原さんを除いて、他は皆三度以上の病気の安定した患者たちである。

滝原さんの病状は決してよくはない。手術は不可能とのことだが、寝ていてもなかなかの話好きである。藤原工業大学※を卒業してから東大へ入ったということで、年齢も二十五はとっくに過ぎていると思われる。カソリック信者であり、保生園で行なわれるバイブル研究会の理論的指導者でもある。付添いには七十年配の彼のおばあさんがついている。

※ 藤原工業大学……現在の慶應義塾大学理工学部

私はこの頃には安静度は四度となり、保友会文化部長という役をおおせつかっていた。そして同じ病室の花ちゃんや佐和さん、それに筑波病棟のアメリカ二世という三十年配の畠山さんの協力を得て、保生園の図書室の開設に取り組むことになった。

従来、各病棟にはそれぞれ患者用の食堂があり、その片隅に申し訳程度の書棚が置かれて、図書が数十冊程並べられている。補食をしなければならない給食事情からか、元気な者を含めて、全員が配膳車で運ばれてくる食事を各々の病室で取るので、食堂は全く有名無実になり、病棟の患者たちの間で開かれる何かの会合以外、余り使われていなかった。それらの食堂にある活用されていない図書を各病棟から集めて補修、整理し、さらに一般からの不用の本の寄贈も受けて、図書室を新たに作ろうと私等は思い立ったのである。

このことは病院側も協力的で、売店脇の空き部屋になっていた患者面会室を図書室にして使用することを許され、さらに新しく書棚も設営してくれた。

私たちは各病棟から図書を集め、テーブルの上に堆(うずたか)く積み上げた。その中には表紙がとれたり、すっかり分解されてしまっていたり、また辛うじて二、三本の糸で繋がっているものや、背中の見出しがなくなってしまっている本などが、数多く含まれていた。

最初の大仕事はこれらの本の修理である。女子患者の元気な人たちにも応援を頼み、この地味で、結構体力のいる整本の仕事に取り組んだ。

まるで製本工場である。錐(きり)で穴を開けて麻紐(あさひも)を通す者、ニカワやノリで背扉を貼り合わせる者、表紙をなんとか苦心して取り付けようと工夫する者、私たちの製本作業は、安静明けの午後三時から夕食までの時間、毎日続いた。

出来上がった本を、痛んでいないものと一緒にして台帳に分類記入してから、図書と台帳に番号をつける。こんな仕事も数百冊となると大変な仕事である。

これらの仕事を、畠山さんは異常な熱心さで吾々を引っ張っていく。

進駐軍の通訳だそうだが、若い美人の奥さんと小さな子供が一人いる。最も日本的な二世である。日本的というのは、頑固で、短気で、大変なワンマン亭主だということだ。

彼は胸郭成形術を受けている。煙草好きで隠れて喫煙しているらしい。二世のイメージに似合わず日本の煙管(きせる)を愛用している。先日も煙管をくわえているところを看護婦に見つかり、強く注意を受けたが、「ただくわえているだけで煙草は喫っていない」と主張し、看護婦を遣り込めていた。痩せて目がくるくると大きな、愉快な人物である。

アメリカではコック見習いをしながら、大学を卒業したという。文庫が完成したら、腕によりをかけたスパゲティミートソースを御馳走してくれることになっている。

畠山さんが持つこの熱意さが、厭(あ)きっぽい私たちを引っ張って、保友会文庫と名づけた私たちの図書室は完成した。保友会文化部の可也(かなり)の予算を新刊図書の購入費に充てた。目録を印刷して各病棟に流し、希望の図書を貸し出すまでになった。

その後、図書整備を手伝ってくれた久保さんという女性患者の秩父外気舎で、畠山さん自慢のミートソースを腹一杯賞味したのは言うまでもない。

前列左が筆者

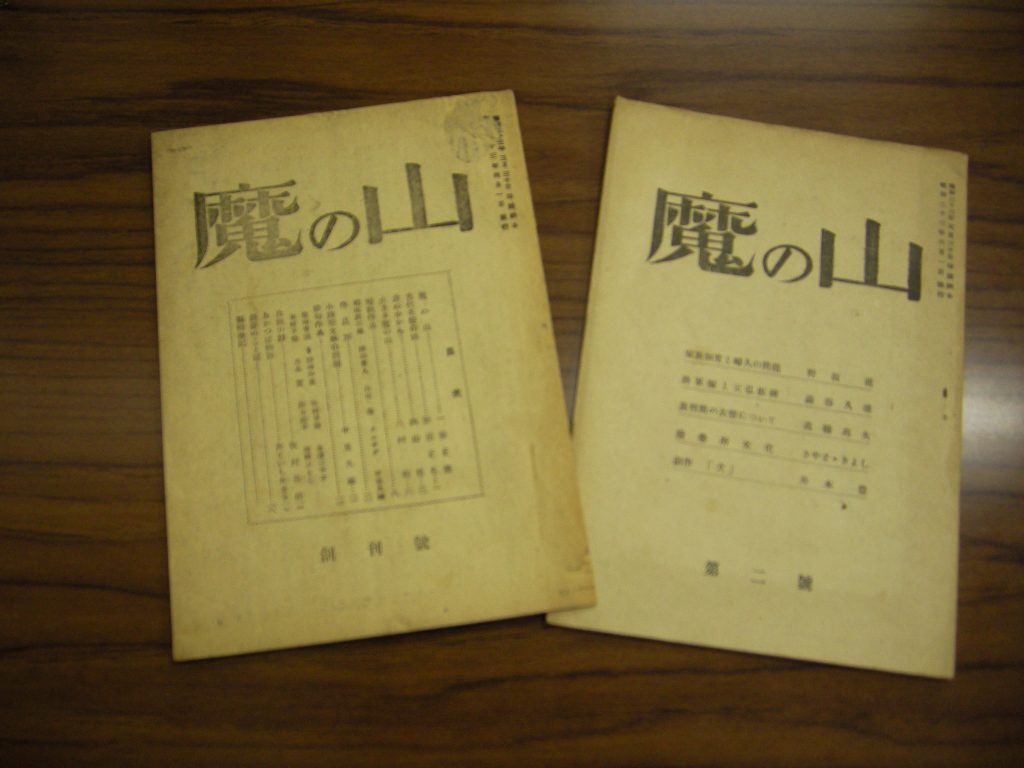

機関紙「魔の山」

私の文化部長としてのもう一つの仕事は、機関紙の発行である。

この年、共同募金会から二十万円の配分を受けた病院は、その使用目的を患者の意志に任せると表明し、吾々は運営委員会を招集した。

ピアノの購入、電蓄プレイヤーの各病棟への設置など、さまざまな意見が出された。

募金の性質上、民生方面で使用すべきであるとの強い意見があり、社会復帰を前にした患者が、軽い労働で体を慣らすための作業舎の建設という案にまとまった。

これは病院当局の方針にも合致し、この案は早速に実行に移され、秩父外気舎の先の空地に四間×二間の約八坪程の建物が建った。地鎮祭は私が設営し、神戸さんが神主役で、柴田院長、舟木事務長も出席して行なわれた。

作業舎には取り敢えず謄写(とうしゃ)機が数台備えられ、原紙を切り、これを印刷する作業所として使用されることになった。蠟(ろう)原紙を切る作業は専門家に指導を依頼し、その講習会は十数人の希望者で作業舎は満員になった。

そして印刷技術習熟の材料にと、機関紙の発行が提案された。機関紙の名前はトーマス・マンの同名小説から「魔の山」と名づけた。

短歌や俳句はそれぞれのサークルから秀作を呈供してもらえばいいが、エッセイは適当な人に原稿を依頼しなければならない。当時、療養所保生園には多彩な人物が入院しており、いろいろな繋がりで保友会に関係していた。保健同人社の岡本正氏、持田製薬の御曹司、持田信夫氏、ピアニストの富永るり子さん、東宝映画監督の山本嘉次郎夫人、内田百間の娘さん、柴田錬三郎夫人(柴田氏は柴田院長の甥にあたる)、ロシア文学の一条正美氏、そして吾が部屋の保生園バイブル研究会の滝原さん等々、寄稿をお願いする人物には事欠かない。

そんなこんなで、私は安静時間以外ベッドにいることが少なくなり、主治医である織田先生から、

「回診の時ぐらいベッドにいるように」

と注意を受けたのもこの頃である。しかし、文庫開設と機関紙の編集という二つの仕事が、私にとって大変な勉強になったことは事実である。

事務主任の花岡さんはクラシック音楽のファンで、レコードも随分持っておられる。

高尾二号室のラヂオ屋を営む鈴木さんの設計でプレイヤーを作り、花岡さんの協力でクラシック音楽鑑賞の集いも行なった。患者は勿論のこと、非番の医者や看護婦も私服で姿を見せる。野村あらえびす(野村胡堂)の名曲紹介から借用して、機関紙の上にレコード紹介欄などを作り、結構クラシックファンも出来た。

ダンスパーティも何度か開いた。当時ダンス熱は盛んで、医局の大澤医師や看護婦なども、勤務中にステップの練習にいそしんでいた。パーティ券は看護婦、職員を通じて所沢周辺の若者たちにも買ってもらい、これは利益を挙げて、自治会の資金を潤した。

前進座を招いたこともある。瀬川菊之丞が十人程の座員を携え、「父帰る」の演目が上演された。

保友会文庫も、蔵書も短期間にすっかり充実していった。私自身、カフカやサルトルを新刊で取り寄せ、まず自分で読んでから文庫に供した。ロマン・ロラン、ドフトエフスキー、トルストイ、チェイホフなど古典もの、「アミエルの日記」や、ヒルテイの「眠れぬ夜のために」など、この頃に読んだ本は現在の私の枕頭(ちんとう)にある。

日本近代文学館(東京都目黒区)所蔵