第二章 煉獄

保生園

保生園の朝は早い。午前六時、検温の看護婦の声で浅い眠りを覚まされた。

保生園の住人の一人になって私の世界は一変した。ここではテーベ患者が全くのノーマルな住民であって、医師、看護婦(この人たちの中にもテーベを持っているものもいる)を除き、健康な人は殆(ほとん)どいない。またいてもごく少数の異分子である。このことが驚く程に心の安らぎを与えてくれるのである。

ここでは何のこだわりもなく微熱の多寡(たか)を語りあい、血痰をさりげなく話し、人の死さえも、どこの病棟の誰それがステッタらしい(死んだらしい)と、事もなげにさらりと語り合っている。

全くここの住民は、私の想像を超えて驚く程に楽天的なのである。

保生園は秩父宮恩賜財団結核予防会の付属療養所で、本部は私が初めて気胸療法を受けた神田三崎町にあり、結核研究所が清瀬にある。

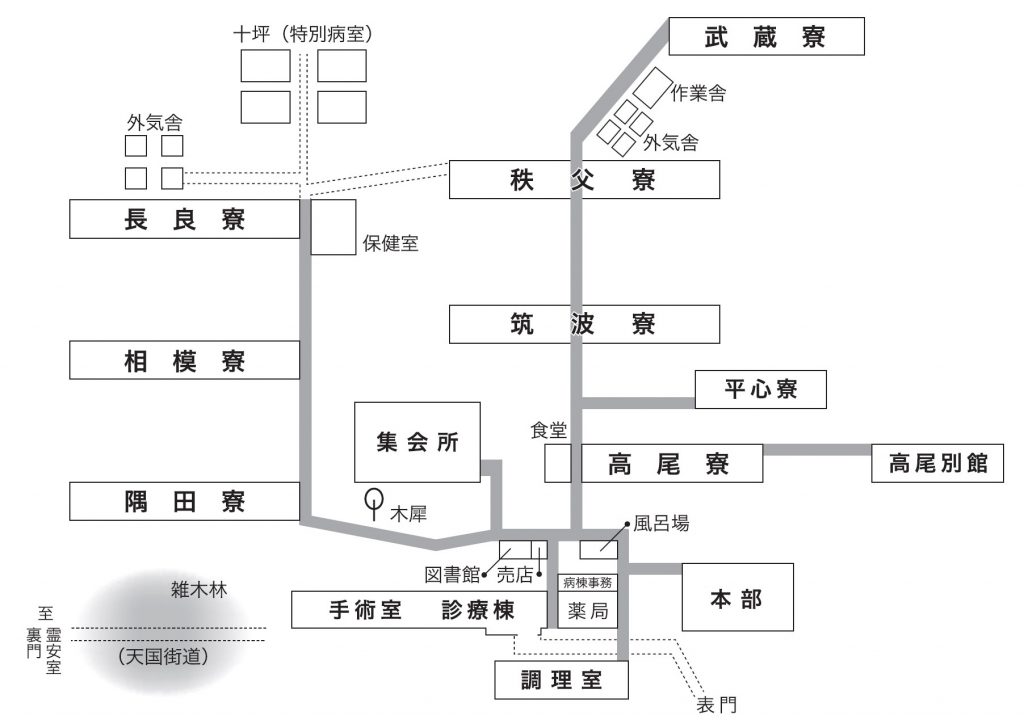

狭山丘陵の広大な斜面に点在する保生園は、十数棟の病棟と、本館、診療棟、職員寮そして集会所からなり、全ての建物が長い廊下によって結ばれている。

表門を入ると、まず池の向こう側に、木造モルタル二階建ての瀟洒(しょうしゃ)な建物がヒマラヤ杉の大木に囲まれて建っている。これが本館である。その左側二十メートル程のところに、本館に並んで横に長い外来診療棟がある。一般外来患者も面会者も、全てこの診療棟の玄関より出入りしている。

診療棟に入り廊下を奥へ進むと、左に売店、右に患者用浴室があり、主廊下が左右に別れる。主廊下の窓から見ると、山の斜面がこのあたりから始まっているのがわかる。

右側の主廊下はすぐ直角に左に折れ、狭山丘陵を登るように続いている。角度は二十度に近い、かなりきつい斜面で、主廊下の左端には滑りどめに三十センチ程の木の桟が、約二十センチの間隔で上まで打ちつけてある。

この主廊下の一番手前右側に男子収容の高尾寮が建てられている。高尾寮は私のいる五号室を棟の最後とし、さらに先は長い橋桁に支えられた廊下が続く。眼下に谷を見据えながらその繋がりの果てに高尾寮別館が建っている(私の入院時には、別館は閉鎖されていた)。

高尾寮を過ぎて主廊下を上ると、右側に、やはり細い廊下が橋桁に支えられて繋がりその先に東京ガス平心寮がある。

さらに主廊下を上ると、廊下を挟んで左右に二人部屋病棟の筑波寮がある。その先には一等病棟の秩父寮が、同じように廊下を挟んで左右に長く連なっている。

再び診療棟に戻って、売店から今度は左に主廊下を曲がると、右側、山に囲まれるようにして集会所が建てられている。集会所を越えて進むと、主廊下は山の斜面に纏(まと)わりつくように大きく右にカーブしつつ、かなりきつい角度で上に続く。その先に女子一般病棟である隅田寮が繋がっている。

隅田寮から先は、主廊下は殆ど平坦に近い傾斜の中腹を走り、相模寮、さらに長良寮に続いている(長良寮、相模寮は、もと一等二等の女子患者の病棟だったが、今は閉鎖されていて、一等病室は秩父寮に、二等病室は筑波寮にと、男子病棟の中に混在されていた)。

長良寮の先は外へ出る。主廊下はコンクリートの道となり、秩父寮と、十坪(とつぼ)の家屋群に繋がっている。十坪は浴室、トイレ、次の間つきの独立家屋の特等病室で、松林の中に四棟点在している。また、その傍らに回復患者が使用する外気舎(がいきしゃ)(三坪程の小舎で二名定員)が四棟、山を背にして建っている。この退院間近の患者がいる外気舎に対して、他の病練を内気舎と称する。

これが、私が数年の歳月に渡り死病と向き合いながら、多くの仲間と出会うことになる保生園の全容である。

(筆者の手記より)

新たなる出発

田中さんの話によると、ごく最近まで患者と病院との間に紛争があったらしい。戦後の左翼思想の波の中で、患者は、病院側の不正追及と、待遇改善、特に食事内容の質的向上を要求して組合を作り、これに従業員組合(従組)が患者側について争ってきたのだという。

患者組合は全国組織である日本患者同盟に加入、紛争の結果、院長は交替し、食事と日常の療養生活については、患者側委員と病院側担当者が運営懇談会を月一回もち、協議しているそうだ。患者は自治会を作り保友会と名づけていた。

もちろん戦争と敗戦、それに続く社会の混乱は、例外なく療養所にも大きな影響を与えていた。手術室はあってもボイラーその他の設備を欠き、諸検査や断層写真などは、清瀬の結核研究所までわざわざ出向かねばならなかった。

しかしそんな状態の中でも医師たちの医学への情熱は高く、従来的な気胸療法に加えて、最新の治療法である胸郭成形(きょうかくせいけい)手術をこの病院でも始めようとしていた。

肺は、肺本体を包む膜と、その外側にある肋骨側にある肋膜(ろくまく)によって包まれている。

肋骨が広がり肋膜側の膜がそれにつれて拡張すると、膜と膜との間は陰圧となる。肺本体は当然広がり、新しい空気が吸い込まれる。肋骨が収縮すると、肋膜内は陽圧になって肺は収縮し、肺中の二酸化炭素が外に吐き出される。これが正常な呼吸である。

気胸療法は、畳針のような太針を通じて消毒された空気を二つの肋膜の間に注入し、肋膜間の空気の圧力を人工的に高くすることによって、肺の伸縮運動を押さえ込む。

肺の組織が結核菌によって侵されたところを締め付け、酸素の補給を断ち、体内の白血球や他の免疫機構による戦いを援助するのである。小さな空洞の場合、肋膜間の空気の圧力をさらに高くして肺を圧迫し、空洞自体を押し潰すことも可能である。

従来、肋膜炎や重度の結核によって二枚の肋膜が癒着している場合にはこの気胸療法は適用できなかったが、肋骨を上から何本か取り除いて肺を落とし込み、病巣を押し潰すことで気胸療法と同じ効果を得るのが胸郭成形術である。

胸郭成形術実施のために、病院当局は、まだ使用されていなかった長良寮を手術患者用病棟とし、同じく閉鎖されていた相模寮を手術待機及び手術後の患者のアフターケア病棟に充て、手術器具の消毒はボイラー完備の清瀬の結核研究所で行なうことにした。胸郭成形術の指導医師に、東大病院より胸部外科の都築博士、卜部講師を迎えるということであった。

保生園にも外科担当医として新しく来笛医師を迎え、また従組や患者とのトラブルも解決して、まさに新生保生園として再出発しようとしていたまさにその時、私はここの住人になったのである。

治療

入院してみて幸いなことは、私にはまだ気胸療法が適用できるということがわかったのである。

X線写真では、私の左右の肺上葉には白い影が分散して映っているが、これはすでに菌が死滅して石灰化しており、悪化の不安はない。むしろ主病巣は、右肺の中葉にあるクルミ大の空洞(カベルネ)である。空洞があるため、かなりの重症といっていい。

空洞という結核菌増殖の基地を造ってしまった以上、菌は肺の健康部分や、喉、腸などに絶えず進入していくため、自然治癒はまず見込めない。

一般に胸郭成形術は、肺の上部から鎖骨下ぐらいにある結核病巣には成果があるが、肺中葉、肺下葉の病巣には効果はないとされるので、私には胸郭成形術の適用は困難であった。

私に僅かな運があったのは、肺上部は中学時代に行なった気胸療法で肋骨癒着であったものの、主病巣の右肺中葉から下葉には肋骨癒着はなく、気胸が主病巣を押さえ込んでいたために、ある程度は菌の増殖が抑えられており、気胸療法がまだ適用できる可能性があったことである。

初めての療友の死

夏から秋にかけて症状は少しずつ落ち着いてきたが、喀痰(かくたん)中の結核菌数は依然として高く、X線に現れるカベルネも素人目にもはっきりと認められる。

病状が改善せず、気胸療法だけではこれを押さえ込むのが無理なのかも知れないと私が些(いささ)か悲観の虫に襲われはじめた頃、この部屋に一つの不幸が訪れた。そしてそれは新生保生園にとって不吉な影を落とすことにもなる。

向かい側の窓際のベッドにいた矢口辰之助君が亡くなったのである。

彼は私が入院の頃、軽快退院を予定されていた。それが念のためといって、設置される予定になっていたⅩ線断層写真を撮るために退院を延期していた。Ⅹ線断層写真を撮ってみると、鎖骨の陰に小さなカベルネが写し出されていたのである。

これは、病院でこれから始めようとしている胸郭成形手術にとって最も適した症例である。勿論、自然治癒ではこのカベルネが引き金となり、再発が当然考えられる。

医者は一も二もなく胸郭成形術を勧め、本人も再発の可能性を考えると、医者の勧めを受け入れるのに躊躇もなかったのは当然なことであろう。

矢口君は胸郭成形術を受け入れ、胸郭成形手術予定患者たちの明かりが少しずつ漏れはじめてきた長良寮への移転が決まった。

吾々同じ部屋の住人は矢口君を見送り、彼は長良寮の住人となった。手術当日、高尾寮から出られない私たちに代わって、花田、浅田の両氏が励ましに長良寮に出かけて行ったが、その時の彼は凄く元気だったという。

胸郭成形手術は成功したかに見えたが、直後から三九度以上の熱が続いた。創痕(そうこん)が開き、膿が膿盆に二杯も取れた。明らかに感染症による化膿である。当時、ペニシリンはまだ噂の中にのみ存在する薬で、多くの人はその存在すら知らなかった。

矢口君の病状はよくならず、吾々は、花ちゃんが次々にもたらすニュースに黙した。

彼は術後十日程で亡くなった。死因は敗血症。

その死が知らされた日、全く病気を感じさせない健康そのものの彼が死に、死の影を一杯に背負って入院した私がこうして生きていることに、大きな戸惑いを感じた。

そしてこれは、私がこれからここで出会う、数多くの友人の死の最初の出会いでもあった。

喀血

夏も過ぎ、虫のすだく声にふと秋を感じる頃、私は血痰を吐いた。初めての経験である。血痰というより小さな喀血といった方がいいのかも知れない。むせるように吐き出した痰が、全くの血の固まりだったのである。

私は直ちに仰臥(ぎょうが)し、胸に冷たいタオルをあてて目を瞑った。

私の病状から、今までこうしたことのなかった方が不思議なのだと、私は自分の心に一生懸命言い聞かせようと努めたが、確かにショックであった。そしてこれが引き金となって、さらなる喀血を誘導するのではないかという不安もよぎった。

しかし幸いに、血痰は血点となり血線となって然(さ)したることもなく治まったが、ベッドから離れることへの不安は続いた。

そんな時、足立主治医から横隔膜神経捻除の手術を勧められたのである。気胸療法だけでは病巣を押さえ込めそうもないので、横隔膜神経を捻除し、右肺の上下運動を止めて、病巣の安定を保とうというのである。

勿論、私はお願いした。手術は右の頸部、鎖骨の上を切開し、横隔膜神経を引っ張り出して捻除する、割合に簡単な手術である。

手術病棟に移る程ではなく、主治医の執刀で抜糸も順調で回復も早かった。この手術は、その後の私の気胸療法に極めて良好に作用したのである。

それまで続いていた夕方の三十七度三、四分の微熱もいつしかなくなり、喀痰中の結核菌数もマイナスになった。X線写真でも、右肺下部が上部に引っ張られ、押し付けられてきていることが素人の私にもわかる。気胸療法が全く有効に作用しだしたのである。安静度も三度に上がり、診療棟や売店にも自由に出かけることが出来るようになった。

感染症

この病院が胸郭成形手術を始めることになってから、東村山周辺の結核サナトリュームからの患者が増え、入院が活発になってきた。

従来六人部屋だった吾々の病室も、二ベッド増えて八人部屋となり、九月に入るとすぐ新患が来た。

その一人は小澤さんという東京工業大学の大学院生で、イガグリ坊主の哲学者といった感じの仏教学に造詣の深い人物。胸郭成形の手術を受ける予定という。

しかし彼は、安静度が比較的軽い四度だが、それにもかかわらず、食事とトイレ以外、全くといっていい程にベッドを離れないのである。書見台に本を挟み、蒲団を真深くして常に読書をしている。結核という消耗性の病気を前に、過剰な程の安静を自分に課していた。

三月(みつき)程吾々と一緒にいて、十二月に入ると早速に、胸郭成形手術待機者用の相模寮へ移っていった。正月初めにオペを行なうことになったとのことだ。

安静度は四度というのに、安静魔の彼は移転の時も寝たままで、ストレッチャーを使用して移っていった。

十二月も押しつまると病室にクリスマスがやってくる。吾々の部屋でも山に自生する一メートル程の松を伐(き)ってきて、クリスマスツリーの飾りつけが始まる。主として働くのは花ちゃんと浅田さんである。天井にモールやテープを張り回らし、ローソクを立てる。自称カソリックの花ちゃんは殊に熱心に振舞っている。

小澤さんのあとには、河野という若い患者が、年末の慌しさの中にひっそりと入院してきた。彼は殆ど、吾々病室の者とも口を聞かず、廊下の方に顔を向けて寝ており、全く病気に打ちのめされてしまっているといった様子である。付き添っている母親と顔を付けるようにして、いつも何かと不満をぶつけている。誰に向かっても、この身の不条理を怒ることの出来ない彼は、せめて母親に当たり散らすことによって、いささかの慰めとしているのではないだろうか。困ったように、時には宥(なだ)めるようにして息子の言うなりに振舞う母親の目には、失意の悲しみが潜んでいた。

彼はクリスマスにも、病室の誰とも口を利かなかった。

そんな彼が、深夜、尿瓶(しびん)がわりに使っている(病院備え付けのものは古い患者に使われ、新人は代用品を使用している)ミルクの空缶に小用をたしているのであろう、そのカランカランとあたりを憚(はばか)るようにして聞こえてくる侘しい音に、遣りきれないまでの孤独を感じる。窓の外には半円の月が、冴えわたる天空に凍りつくように輝いて見える。

悲しいクリスマスの夜だった。

新年早々、彼は閉鎖されている高尾別館の奥の個室にただ独り移り、そして間もなくそこで亡くなった。挨拶に立ち寄った母親の目は真っ赤に腫れ上がっていた。

クリスマスが終わるとツリーの松は、門松に転用される。

安静度四度以上で医者の許可のあるものは外泊する。病院での正月料理は、ダンゴの代わりにコッペパン(マーガリンが少々ついている)と、黒豆、大根人参のナマス、それに脱脂粉乳。留守番組の吾々は、差し入れの餅を焼き、新年を祝った。

昭和二十二年一月十五日。誕生日。満二十一歳。

この療養所へ来て六カ月、病魔に犯され死を見つめる蒲団の中で、私はよく手鏡を出して自分の顔を写し見た。キリスト教では、死者は煉獄(れんごく)と呼ばれる場所で魂の浄化を待つと聞く。鏡の中の自分は煉獄の自分である。その自分と語り、無聊(ぶりょう)を慰め孤独を凌(しの)いできたが、病気が落ち着いてきて全身状態がよくなってくると、こうした感傷も薄らいでくる。

そんなある日、相模寮に移った安静魔の小澤さんが亡くなったという報せが、花ちゃんによりもたらされた。死因は矢口氏と同じ術後の化膿だという。

あれ程に病気の特性を理解し、回復を信じ、徹底的な安静を自分に課して毎日を律してきた小澤さんの、何と大きな誤算だっただろう。

これまでも術後の化膿の例は多く、しかもそれによる死亡率も異常に高い。手術予定患者は遺書を要求されるといった一種異常な事態になっていた。こんな状態の中での小澤さんの死である。

やがて胸郭成形手術予定患者の間に恐慌が起こった。患者自治会保友会と病院との会合が計画され、医局の手術予定患者への説明会が開かれるなど、騒ぎは次第に大きくなっていった。手術した殆どの者が化膿し、高い確率で死亡者が出るということは、既に医局でも問題になっていた。患者の要求を待つまでもなく、病院側の消毒のシステムに欠陥があることは一目瞭然であった。当時、保生園にはボイラー室がなく、手術器具の消毒は清瀬の結核研究所で行なわれていた。その器具を保生園に運搬する過程での細菌汚染の可能性が指摘されていた。

患者と医局との何回かの会合の結果、全ての手術は中止され、病院側はボイラーの設置工事を直ちに行なうことになった。運搬過程での汚染の可能性があったことを病院は認めたのである。

戦前使用されたボイラー室と煙突はそのまま使用できたので、新しいボイラーの始動まではそれ程の時間は要さなかった。手術が再開されたのは騒動から三カ月程経ってからだった。

束の間の安息

昭和二十二年早春。

アメリカ軍放出のララ物資が来るようになり、脱脂粉乳などが支給されて多少栄養的に改善されてきたといえ、吾々は補食から解放されることはなかった。

各病棟には病院職員ではない付添婦が数人程いた。海千山千の小母さんたちだが、廊下や洗面所の掃除、患者たちの買い物など、色々と雑用をしてくれている。安静が必要な患者の付添いを個人的に依頼される他に、元気な患者の副食の調理を請負っている者も中にはいる。

手術が行なわれている時は患者の出入りも少なくなかったが、この時期はそれも少ない。早春の麗(うら)らかな日和のなか、病院の午後は、洗面所で洗濯に余念のない付添いの小母さんたちの声高な話し声が響き渡り、谷間から時おり聞こえてくる鷺(さぎ)の囀(さえず)り、山あいの林の中、けたたましく啼く小綬鶏(こじゅけい)が叫び、病院は全く平和であった。

そんなある日、私の左耳の下、首筋のあたりに痼(しこりのあるのがわかった。全く痛みがないので気づかなかったが、頸部リンパ腺腫脹とのこと。これが日が経つにつれ、崩れてきた。

リバガーゼを当てて絆創膏(ばんそうこう)で止めてはいたが、食事の時、唾液がそこから滲み出るまでになってしまった。

ちょうどその頃病院では、私のような少々の外科処置を要する者や、手術による化膿の事後処置を要する患者、膿胸の患者等を一室に集めて、外科医師が主治医となり、純然たる内科と区別して治療していくことになった。外科処置病室には女子寮である隅田寮の一号室が充てられた。

私は外科処置病室への移転第一号として、三月に入って間もなく高尾寮よりこの部屋の窓際のベッドに移った。

ここには、私を含めて七人の患者が集まってきた。私の向かい側には、窓側に松本高等学校生の小池君がいる。彼は結核のオペの予定者だが、結核性痔瘻の処置のためにここに来たらしい。その隣に同じく痔の神戸さん、私と同じ気胸患者でもある。一ベッドをおいて関節炎で足にギブスをしている岸さんがいる。

そしてこちら側、私の隣は、オペを済ませたが一部創痕の化膿処置のため、退院を延ばしている東芝勤務の石川さん、膿胸治療の中大生の岡村さん、それに結核性カリエスの丸山さん。

比較的年配者は神戸さんと石川さんで、あとは私と同じような年齢である。全くの寝たきりは関節炎の岸氏と結核性カリエスの丸山さんで、安静度三度の私を除き、他の連中は安静度四度であった。岸さんはもと工員で、神戸、丸山両氏は復員者という。

主治医の大澤医師は三十歳そこそこの独身医師、全く学生気質の抜けないあけっぱなしで、自ら外科は見習い中と言明している。プレさん(吾々は看護婦をこう呼んでいる)たちは彼を朝鮮貴族と陰で言っている。

隅田寮は基本的に女子寮である。

二号室から五号室(四号はない)までは吾々の一号室と同じ大部屋で女子患者が八人ずつおり、六、七号室は三人部屋、八号室は二名の個室になっている。

八号室の反対側にトイレと洗面所があるので、吾々は常に女性患者の病室の前を往復しなければ用がたせない。廊下を歩くのに、高尾寮のようにどんな格好でもよいというわけにはいかない。高尾寮を出る時、仲間から女子寮への引っ越しをだいぶ羨ましがられたが、実際に住んでみるといろいろと不便なものであることがわかってきた。

私たちの病室の窓の外は、山が浅い狭間になっていて、そこまで診療棟の屋根が続いている。その先は再び山になり、尾根には看護婦寮が建ち、向かい側、南の斜面には院長はじめ、職員の社宅が建っている。

看護婦寮の下、雑木林の中、一筋の小道がその奥に消えていく。吾々はそれを天国街道と呼ぶ。

道の先には、霊安室と解剖室が一棟の建物で建てられてあり、死者たちはこの街道を、雑役の人の担う担架で運ばれていく。私たちの窓からはその様子が具(つぶさ)に見えるのであった。

「俺の番はいつ頃かな」

冗談めかして言うものがいる。

しかしこれは全くの冗談ではない。表門から入院して裏門から出て行く――この結核療養所にはこういう表現が随分昔から定着している。

結核は治ることも多い。本人の知らない間に移り、知らないままに治っていることもある。肺には神経がないから自覚症状は出ないが、強い感染を受けて発病しても、空洞さえ出来なければ治る。しかし、菌の繁殖基地である空洞が出来て排菌するようになると、他人にも感染し、病気は肺全体に広がり、喉から腸へと菌は侵食していき、人を死に至らしめる。

いつの日か、自分の体も担架に乗せられ、あの天国街道を担がれていく。これは結核療養所にいる人間にとっては、自分が結核を征服し、全治退院していくと考えることよりも、遥かに実現性の強いことなのである。

しかしここの住人たちは、死について全くの無頓着なのかしらと思われる程に明るい。

吾々の隅田一号室、廊下に面したベッドの丸山さんはなかなか饒舌家だった。

北支(ほくし)を転戦して終戦を迎え、工場に就職したが、カリエスを患って入院してきたという。戦争中の話題は豊富だし、足に巻いたギブスでベッドを離れることこそ出来ないが、胸の病巣の方はそれ程のことはなく、至って元気であり、それに好奇心も強い。

彼のおかげで吾々の部屋は常に陽気で、活気もあった。

今の彼の興味の中心は、二号室から七号室までの女子患者たちである。自分自身は動けないので吾々から逐一聞き出そうとする。二号室窓際には若く美しい声楽家がいる、しかし気の毒にも病気は重く、しかも喉頭結核を患っている。三号室は若い患者が多いが、五号室はどういうわけか年配者が多い、などなど。どうして吾々以上の知識である。

私たちの部屋の住人は比較的軽度の者が多いので、自然と女子病棟の世話役を買って出る。電気の切れた時のヒューズの取り替え、ヒーターの修理、患者自治会の連絡など、愛想がよくて、口も軽いが腰も軽い神戸さんが吾々の代表として生き生きと動いている。どうやら丸山氏の情報源はこの神戸さんらしい。

(2006年6月編者写す)

おかしくて悲しい死

吾々隅田一号室は、うらうらとした春の中、一時(ひととき)の平和を味わっていた。

私は一週一度の気胸療法と、毎日行なわれる首の淋巴腺腫瘍のガーゼ交換の他、読書し、眠り、そして仲間と駄弁る。

病棟の看護婦たちも、女子病室より男子病室の方が油を売りやすいのだろう、何かにつけよく時間を潰しに来る。そんな時、相手はいつも丸山氏であり、神戸さんがそれに加わる。

こうして私がこの病棟に来て一カ月程たった頃、病院のボイラーが整備され、胸郭成形手術は再開されて、外科病棟である相模寮、長良寮への廊下は再び活気を取り戻してきた。

そんなある日、全く突然に不幸はやってきたのである。

昼の配膳が終わり、いつものように軽口の遣(や)り取りの中で、午後の安静が始まろうとしている時、丸山氏が急に大きな声で演説を始めたのである。

それまでの吾々の語り合いとは全く無関係に始まったので、皆一瞬、顔を見合わせた。織田信長が登場し、秀吉、家康が出てくる。かと思うとヒットラーになり、スターリンが現れるのである。立板に水のごとく喋っている。

余りに突拍子もない咄(はな)しなので思わず笑いだした吾々も、次第にそれが異常な何かが彼の中に起こっているのではないかと、強い不安に襲われた。

「丸さん、丸さん、どうしたんだい」

私は寝ている彼の肩を小突いた。

しかし彼は、私に注意を向ける様子もなく、さらに演説を続けていく。演説は唄に変わった。

私はすぐ看護婦に連絡し、看護婦は医者に連絡した。

大澤医師が飛んできた。

「丸山さん! どうしたんです」

私たちが交々(こもごも)語る経過を聞きながら大澤医師も問いかけたが、彼は全く反応を示さず、唄が終わると再び演説が始まった。

後藤又兵衛が登場し、塙(ばん)団右ヱ門が加わった。

深刻な主治医の表情も思わず弛む程に、全く滑稽で奇妙奇天烈な演説である。

保健室から衝立(ついたて)が持ち込まれ、彼のベッドは塞がれた。看護婦に押さえられるようにして彼は横向きになり、背骨に太い注射針を刺され、髄液の圧力が調べられた。

その一瞬、演説をやめた彼は、

「いたああい!! いたああい!!」

と泣くように訴えた。

彼は既に全く正常な意識を失っていたのに、この痛烈な痛さだけはわかるのである。

彼の髄液は異常な圧力でガラスの管を昇りつめた。明らかに結核性脳髄膜炎であることを示している。

直ちに彼は個室である八号室に移された。

兄夫婦という人が来たが、勿論正常な意識は戻らず、死を看取る付添人たちを笑わせながら、四日程で亡くなった。そして後藤又兵衛や塙(ばん)団右ヱ門と語り合いながら、天国街道を昇っていったのである。

今までの一号室は彼のおかげで笑いがあった。彼は自分の死に際しても、周りの人々に笑いを残して突然に逝ってしまったのである。

私にとって三人目の友人の死であった。

悲しい死

私の隣の石川さんが退院して、入れ違いに読売新聞のカメラマンの二宮さんが入院してきた。続いて、小学校教師の峯さんが胸郭成形のオペを済ませ、相模寮から移ってきた。それまで空いていた二つのベッドが塞がったのは、丸山さんが亡くなって十日程あとのことである。

二宮さんは頑健(がんけん)な身体で、フィリッピン戦線に従軍していたとかで真黒に日焼けしていて、全く結核とは縁がないように見えた。しかし腎臓結核があり、加えて内耳に炎症があるために、この病室の一員になったのである。

時々に面会に来る奥さんは、小柄な身体一杯に心配を背負っている様子である。未だ一歳になったばかりの子供を実家に預けているといって、面会に来てもいつも早々に帰っていく。

どちらかというと無口な彼は、そんな奥さんが帰ったあと、淋しげに廊下の出口の方を見つめながら、暫くは吾々の無駄口の仲間には加はらないのが常だった。それでも隣同志のこともあり、私は二宮さんから報道写真にまつわる興味ある話のいくつかを、聞くことが出来た。

その彼が、丸山さんと全く同じ経過で脳を侵されたのである。

その日、私等は午前中の外科的処置も終わり、昼食の時間までの退屈な時間帯の中で、彼と気楽な世間話をしていた。その時、全く突然に、今までの話と無関係なことをボソボソ話しはじめたのである。

「二宮さん! どうしたの!」

私は問いかけたが全然反応を示さない。

私の連絡で大澤医師が飛んできた。

私が彼の異常を医師に告げている時、しかし彼は一時(いっとき)の正気を取り戻していたのである。

正気の彼は、私の医師への言葉を聞いてしまっていたので、心配そうに、

「私がどうかしたんですか」

と大澤医師に問いかけた。

「いや別に。気分はいかがですか」

医師はそう言って何気なく彼と雑談を試みた。

しかし全く正常なのである。

私は、丸山氏のことがあったので、聊(いささ)か神経質になっていたため、とんでもない間違いをしてしまったのではないかと、自分の軽率を悔いた。居た堪(たま)らない気持ちで病室を抜け出し、保健室で大澤医師を待った。

暫くして大澤医師が戻ってきたので、自分の軽率を謝したが、大澤医師は、

「脳炎の可能性はあります」

と深刻な表情で、

「一時、正気に戻ることは考えられるし、申し訳ないが気をつけていて下さい」

と、私の心配を当然のように肯定した。

その夕方、奥さんが面会に来たが普段と全く変わらない。

大澤医師も夕食時、病室に立ち寄ったが何の変わりもなかった。

二宮さんは翌朝には再び異常を示し、正気を失った。

連絡で奥さんが駆けつけてきた。彼は丸山氏のように声高に喋ることもなく、ただ虚ろな目で天井を見つめているのみである。

腎臓結核や結核性カリエスなどは、血流に乗ってそれらの部分に病巣を作る。従って、血流に乗っていつ脳に転移するかわからないのだ。

個室が塞がっていたため、二宮さんは私の右隣のベッドで、衝立に囲まれてそのまま寝かされた。

奥さんは、いつ付添い部屋で体を休めるのだろうかと思う程に、常に彼のベッドに凭(もた)れるように腰を下ろし離れない。すっかり正気をなくして、何の反応も示そうとしない夫のその顔をじっと見つめながら、彼の黒い、分厚い手を彼女の小さな白い二つの手で包むようにして、優しくいつまでも摩(さす)っていた。

二宮さんの右隣にいる岡村さんが真向かいの空いているベッドに移り、二宮さんの奥さんのためにベッドを一つ空けた。吾々に出来ることはこうして彼と彼の奥さんのために、残り少ない時間を夫婦二人だけで過ごす空間を、少しでも広くしてあげることだけであった。

五日程が経ち、二宮さんの容態が悪化した。医者、看護婦の頻繁な出入りに、私の浅い眠りは何度も覚まされた。衝立の間から垣間見られる青白い顔の、切ない呼吸を感じさせる彼の鼻翼の痛々しい程の激しい動きに、命絶えんとするものの虚しい抗(あらがい)を見た。

白々と夜が明けようとする頃、全く静かに彼は死んだ。奥さんも、正気の彼を再び見ることはなかった。

二宮さんが亡くなった日、丸山さんがよく話題に乗せていた二号室の美人声楽家で、喉頭結核を患っていた井口澄子さんも亡くなった。

陽炎(かげろう)もえる陽春の光の中、それぞれの人生の思い出だけを残して、新たな二つの担架が天国街道を昇っていった。

死ぬと云うこと

引き続いた療友の死は吾々の部屋の空気を重くしたが、そんな淀みをさらに重くする不幸が起こる。

松本高校生の小池君は学生同志ということもあり、私とは特に気が合い、親しく語り、時には議論もした。彼は左上部にごく小さな空洞の存在を疑わせる影を持っていて、この病巣を落ち着かせるために入院してきたのである。

小池君は痔の治療でこの病室に入ってはきたが、胸郭成形術が再開されれば、その早い時期に施術される予定になっていた。

彼には母親と一人の姉がいた。父親は官吏だったが早くに亡くなったそうである。

療養費用はその姉の働きから出されているようで、早く健康を取り戻して姉に酬いたいと彼はよく語っていた。

姉という人は、若く美しい人だった。

土曜日が休みとかで、隔週、昼頃に決まって訪ねてくる。姉が洗濯物や補食の材料を床頭台に整理している時、彼はいつも、はにかんだようにベッドに凭もたれて黙っていた。姉は、病室の真中に置かれたテーブルの上にある誰の所有ともわからない花瓶に新しい花を差し替えてくれる。

安静時間に入ると、姉は彼のベッドの脇、窓に向かっていつまでも椅子に腰掛けている。

「もう帰れよ」

目を布で覆い、手を胸に組んで、他の療友たちと同じように安静時間を過ごしている彼が、布の間からちらりと姉を見て言うと、

「そうね̶じゃ、また今度」

と、静かにコートを手に帰って行く。

コトコトという遠慮がちの足音が、静かな安静時間の病棟に微かに伝わり、そして消えていった。

二人きりの姉弟の深い愛情の繋がりが、殆ど会話のない関(かかわ)づらいの中に一杯に結(つま)っているのを感じる。

その彼に手術の予定が知らされ、外科病棟である相模寮への転室が伝えられた。

いよいよ明日は引っ越しという前日、吾々は彼のためにコンパを計画した。鳥肉を買い求め、葱と白菜を入れて鳥鍋を作った。細やかな会費の持ち寄りの中で白米も用意した。

みんなうたった。彼もうたった。

彼は元来、無口のはにかみやだったが、松高の寮歌をうたい、吾々は手拍子でそれに和した。付添い部屋から借りてきた七輪コンロの炭が白く尽きるまで、語り合った。

引っ越しの日、手廻りの荷物を整理するため彼の母親が来た。

上品な初老の婦人は彼の姉に似ていた。

手術は二日後ということで彼は悠然としていた。病巣は落ち着いているし、症状も良好で、また病院の胸郭成形術再開後、化膿の症例が出ていないこともあり、吾々も全く安心して彼を送り出したのである。

胸郭成形手術の日、頭を手拭いでくるみ、麻酔でウツラウツラしている搬送車の上の彼を、は病棟のはずれで見送った。彼は私に気がついてチラッと笑った。

それから数時間後、夕食を終えた私たちの雑談の中に、主治医の大澤医師が緊張した表情で入ってきたのである。

「小池さんの容態がおかしくなりました。私はこれから外出しますが、皆さん、変わりないですね」

かなり興奮している。

そんな馬鹿な、なんで外出するのかと私が質(ただ)すと、

「兎に角、原因不明の呼吸困難が起きました。全力を尽していますが酸素が必要なのです。病院の手持ちをすっかり使ってしまって―。これから町へ出かけて探してきます。なければ自動車屋の酸素ボンベでもやむを得ない」

彼は全く冷静さを欠いていた。現在では、患者たちに医者の狼狽(うろた)えぶりをあから状態(さま)に見せたり、酸素ボンベの調達など考えられないことだが、敗戦未だ日の浅い頃の病院の姿である。

私たちは一瞬、茫然となった。手術の経過はよかったと聞いている。

ナゼ? ナゼ? ナゼ?

しかし私たちには如何ともすることも出来ない。消燈間際で、患者の吾々は彼の病室に駆けつけることは許されない。

ただ祈ること、それでも何故という疑問がすぐ頭を持ち上げてくる。私たちは、それぞれの感情の高ぶりで終夜眠れなかった。

大澤医師の必死の酸素調達もその功を奏せず、彼は夜明けも間近いという深夜に息絶えたのだった。朝早く、疲れきった大澤医師は吾々の部屋に来てそれを告げた。

小池君は手術後、何かの拍子で突然に左右の肺が交互に収縮を始めてしまい、そのために中の空気が相対する肺の中を行き来するのみで、正常な呼吸を全く行なわなくなってしまったのだ。

病院中の酸素ボンベを使い果たし、町まで調達に走ったのも功を奏せず、彼の心臓はついに力つき、窒息状態の中で死んだのである。

私たちは相模寮の彼のベッドを訪ねた。彼は白いカバーの毛布の中で静かに眠っているように見えた。

顔を覆っている白布をとると、小さな蝿が一匹、ブーンと飛び立った。

私は一瞬、たじろぐ。

一昨日、大きな声で松高寮歌をうたった彼は今、寝ているのではない。確かに死んでいるのだ。

笑い、泣き、うたい、語った彼の肉体は、心臓が止まり酸素を持った血液の循環が終わると、規律をもって分裂、代謝を行なってきた全ての細胞が死んで、生の営みは終わる。そして一個の物体となり、その時から確実な腐敗が始まる。

死の臭いを感じるこのおぞましい虫は、それを知っているのだ。

私は不気味なものを見るように、この死の告知者の小さな姿を目で追った。

突然、こみ上げてくる感情が涙となって溢れ出て、私は咽(むせび)泣いた。

彼の美しい姉は、彼のベッドの傍らに呆然として立っていた。

お祓い

小池君を送って数日ったったある日、いつもは軽口な神戸さんが突然に

「この部屋には死神がいる。お祓(はら)いをして部屋を清めて、死神を追い出そう」

と真顔で吾々に言った。

「お祓い」という言葉が突飛に聞こえて皆は顔を見合わせたが、そう考えたくなる程に、突然の死が短時日のうちに続いて、全員が重苦しい気持ちに囚(とら)われていたことは事実である。

その日は丸山さんのちょうど四十九日にあたり、二宮さん、小池君とともに三名の慰霊を兼ねることにして全員が賛成した。

実家が神社である私が祝詞と祭事の指導を行なった。神主役は神戸さんである。山から榊(さかき)を取ってきてそれらしく祭壇を作り、病室の全員が順に玉串を捧げた。看護婦も、また共産党シンパといわれている大澤医師も、神妙に玉串を捧げた。

終わって榊類は病院の脇の山で燃やした。煙がゆらゆらと風のない空に昇っていく。

三人の霊魂の方へ導かれていくのだろうか、吾々は暫くその煙の行く先を見つめていた。

偽神主の神戸さんのお祓いで、果たして死神は退散してくれたかどうかわからないが、付添いのおばさんたちから好意でもらった神饌のイモなどを、直会(なおらい)として食しているうちに、冗談も飛び出し、重苦しく淀んだ部屋の空気は、すっかり明るさを取り戻した。